Neutrinos aus unserer Galaxie, der Milchstraße, konnten vom IceCube-Neutrino-Observatorium – einem großen unterirdischen Neutrinodetektor am Südpol – nachgewiesen werden. Und das mithilfe neuer Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI).

IceCube erzeugt ständig riesige Datenmengen, die zum Großteil aus unerwünschtem Hintergrundrauschen bestehen. Um diese Daten zur Erforschung astrophysikalischer Objekte zu nutzen, muss so viel Rauschen wie möglich daraus entfernt werden. Anschließend müssen die Eigenschaften der nachgewiesenen Neutrinos anhand der bereinigten Daten rekonstruiert werden. Die neuen KI-Werkzeuge verbessern die Datenanalyse – insbesondere bei der Entfernung von Hintergrundrauschen und der Rekonstruktion der Eigenschaften der Neutrinos.

Die Milchstraße

Die Milchstraße ist die Galaxie, in der sich unser Sonnensystem und die Erde befinden. Sie besteht aus Milliarden von Sternen sowie aus Gas, Staub und Dunkler Materie und hat eine spiralförmige Struktur mit mehreren Armen, die sich um ihr Zentrum winden. Von der Erde aus erscheint sie wie ein leuchtendes, milchiges Band am Himmel. Dieses Band entsteht durch die dichte Ansammlung von Sternen in der Milchstraße. Trotzdem sind die Sterne in einer Galaxie im Alltagsverständnis immer noch sehr weit voneinander entfernt.

Unsere Galaxie sendet elektromagnetische Strahlung in vielen verschiedenen Wellenlängen aus. Durch deren Nachweis und Untersuchung können wir mehr über die Struktur der Milchstraße und die verschiedenen Quellen elektromagnetischer Strahlung erfahren. Indem man eine Galaxie untersucht, lernen Forschende auch, wie Galaxien im Allgemeinen entstehen.

Doch es gibt ein Problem bei der Nutzung elektromagnetischer Strahlung zur Erforschung der Milchstraße: Diese Strahlung kann auf ihrem Weg zur Erde mit Materie wechselwirken, dabei absorbiert werden oder ihre Wellenlänge verändern.

Eine Lösung für dieses Problem ist der Einsatz von Neutrinos als Botenteilchen. Sie entstehen vermutlich in der Milchstraße in teilweise denselben Prozessen wie elektromagnetische Strahlung – und bieten dabei einige Vorteile gegenüber dieser.

Neutrinos

Neutrinos sind extrem leichte Teilchen, die nur sehr schwach mit Materie wechselwirken. Dadurch können sie aus Bereichen des Universums entkommen, aus denen selbst elektromagnetische Strahlung nicht herauskommt – und ermöglichen uns Einblicke in Regionen, die auf andere Weise nicht erforschbar sind. Da sie im Gegensatz zu Elektronen und Protonen keine elektrische Ladung tragen, werden sie auch nicht durch Magnetfelder abgelenkt, die sie auf ihrem Weg zur Erde durchqueren. Deshalb lässt sich ihre Herkunftsrichtung direkt aus der Flugbahn bestimmen. Außerdem werden sie – anders als Photonen – nicht absorbiert.

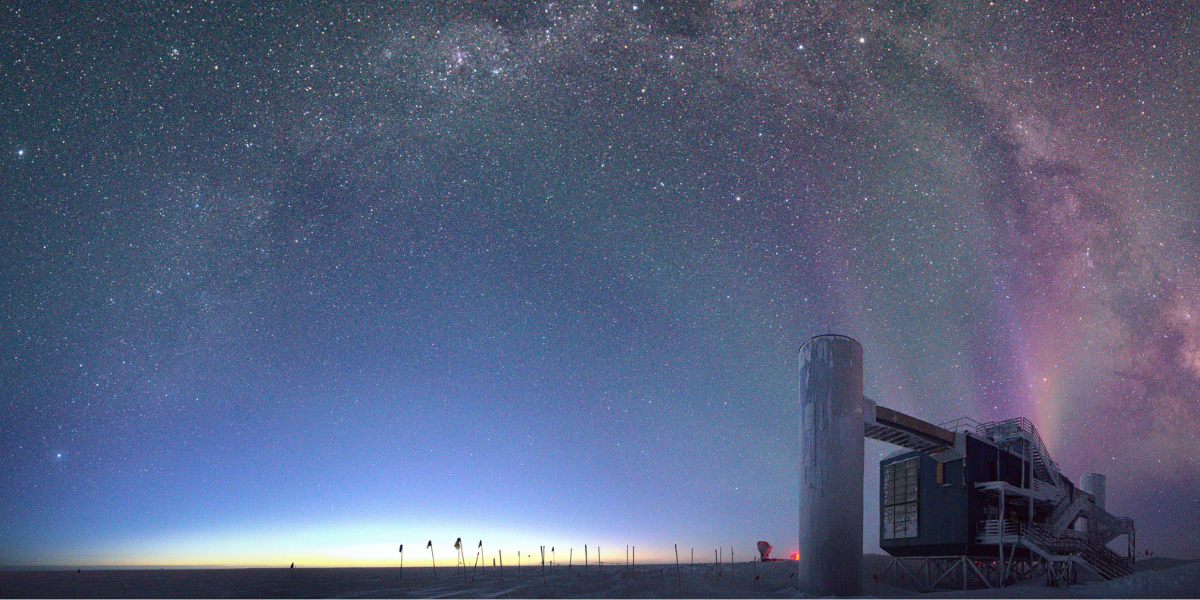

Das IceCube-Neutrino-Observatorium

Das IceCube-Neutrino-Observatorium ist ein Experiment am Südpol, das seit 2011 Neutrinos beobachtet. Der Detektor befindet sich unter der Erdoberfläche im antarktischen Eis in bis zu 3 Kilometern Tiefe. Er detektiert das Licht, das entsteht, wenn Neutrinos mit dem antarktischen Eis wechselwirken.

Wenn ein Neutrino den Detektor durchquert, interagiert es mit dem Eis und erzeugt Sekundärteilchen. Diese „fliegen“ fast in dieselbe Richtung wie das Neutrino. Wenn sie sich sehr schnell bewegen, senden die Atome entlang ihrer Bahn Licht aus, das vom Experiment erfasst wird. Wird ein eintreffendes Teilchen auf diese Weise nachgewiesen, spricht man von einem Ereignis.

Filtern der astrophysikalischen Neutrinos

Ständig durchqueren unzählige Neutrinos den Detektor – aber nur wenige davon interagieren überhaupt mit ihm. Gleichzeitig erzeugen zahlreiche andere „Hintergrundteilchen“ eine gewaltige Zahl von Ereignissen. Es wäre unmöglich, alle diese Ereignisse zu speichern – dafür wären enorme Speicherkapazitäten und Rechenressourcen nötig. Deshalb müssen die relevanten Ereignisse – die sogenannten Signale – herausgefiltert und die irrelevanten – der sogenannte Hintergrund – entfernt werden.

Das Hauptziel von IceCube ist es, Neutrinos aus dem Weltall zu detektieren, die astrophysikalischen Neutrinos. Sie stellen in diesem Fall das Signal dar. Ständig wird jedoch ein riesiger Hintergrund anderer Teilchen registriert, hauptsächlich Myonen und Neutrinos, die durch Wechselwirkungen von kosmischer Strahlung mit der Erdatmosphäre entstehen. Diese nennt man atmosphärische Myonen und atmosphärische Neutrinos. Ein Myon ist eine schwerere Version des Elektrons. Es verhält sich ähnlich, zerfällt aber schnell in andere Teilchen. Um die Dimensionen zu verdeutlichen: Auf ein astrophysikalisches Neutrino kommen etwa 100 Millionen Myonen. Um astrophysikalische Neutrinos zu untersuchen, muss dieses eine Neutrino aus all den Myonen und anderen Hintergrundteilchen herausgefiltert werden.

Rekonstruktion der beobachteten Neutrinos

Um Informationen über die Herkunft der astrophysikalischen Neutrinos zu gewinnen, müssen ihre Eigenschaften – etwa ihre Energie und ihre Einfallsrichtung – rekonstruiert werden. Das sollte möglichst zeitnah nach der Detektion geschehen, damit man die Daten mit Informationen anderer Teleskope kombinieren kann. Am Südpol sind jedoch die Rechenressourcen für eine schnelle Rekonstruktion begrenzt.

Neue Deep-Learning-Tools

Forschende der IceCube-Kollaboration an der TU Dortmund haben nun ihre Analysetools mithilfe von Machine Learning weiterentwickelt – insbesondere durch den Einsatz von Convolutional Neural Networks (CNNs). Diese neuen Werkzeuge dienen dazu, Signalereignisse aus den Hintergrundereignissen herauszufiltern und die Energien sowie die Herkunftsrichtungen der identifizierten Neutrinos zu rekonstruieren.

Einmal trainiert, sind Machine-Learning-Methoden recheneffizient – sie benötigen also weniger Rechenleistung und liefern 100- bis 1000-mal schneller Ergebnisse als die bisherigen Standardmethoden zur Rekonstruktion in IceCube. Durch diese kürzere Laufzeit können komplexere und leistungsfähigere Filterstrategien eingesetzt werden, die mehr als 20-mal so viele Ereignisse erhalten wie frühere Verfahren. Das ist ein enormer Vorteil, denn das Ziel ist es, möglichst viele Signale zu behalten und möglichst viele Hintergrundereignisse zu verwerfen. Es ist also wichtig, Signale und Hintergrundereignisse so präzise wie möglich voneinander zu unterscheiden, ohne unnötig Signale zu verlieren. Die höhere Zahl an erhaltenen Ereignissen ergibt sich durch verschiedene Effekte – etwa durch das Beibehalten von Ereignissen näher am Rand des Detektors.

Die neuen Machine-Learning-Methoden liefern zudem eine Winkelauflösung, die bis zu doppelt so gut ist wie die vorherige. Damit kann die Richtung, aus der das Neutrino stammt, sowie andere Eigenschaften deutlich genauer rekonstruiert werden.

Derselbe Genauigkeitsgewinn hätte sonst nur durch eine Verlängerung der Beobachtungszeit des IceCube-Observatoriums um 75 Jahre erreicht werden können. Das hätte jedoch zusätzlich 500 Millionen US-Dollar gekostet – ein Großteil dieses Betrags wurde durch den Einsatz von Maschinellem Lernen eingespart.

Ergebnisse

Mit diesen neuen Methoden wurden zehn Jahre an Daten des IceCube-Neutrino-Observatoriums – von Mai 2011 bis Mai 2021 – analysiert, um nach astrophysikalischen Neutrinos aus der Milchstraße zu suchen. Frühere Studien waren nicht in der Lage, ein solches Signal in relevantem Ausmaß zu messen. In der aktuellen Untersuchung, basierend auf den Arbeiten der Gruppe Prof. Dr. Dr. Wolfgang Rhode, Chair des Forschungsbereichs Physik am Lamarr-Institut, konnte nun endlich ein Neutrinofluss aus der Milchstraße beobachtet werden. Oder anders gesagt: Wir konnten die Milchstraße erstmals durch die Neutrinobrille sehen.